「買ってまだ1年しか経っていないのに、なんだかモバイルバッテリーの調子が悪い気がする――」

かつての私は、そう感じながらも「まあ気のせいだろう」と軽く考えていました。ところが外出先でスマホの充電がまったく進まず、結果的にバッテリーもスマホも使えないという最悪の事態に。あのとき「寿命」について正しい知識を持っていれば、あんな失敗は避けられたのにと強く後悔しました。

じつはモバイルバッテリーの寿命には「年数」だけでなく、「使い方」によって大きな違いが出るのです。そして、誤った使い方をしていると、たとえ高性能な製品であっても短期間で劣化してしまいます。

本記事では、モバイルバッテリーの寿命がどれくらいなのか、そしてそれをできる限り延ばすための正しい使い方や保管のコツを、失敗談を踏まえてわかりやすく解説します。

「最近、バッテリーの減りが早い気がする」という方こそ、ぜひ一度立ち止まって確認してみてください。

この記事でわかること:

・モバイルバッテリーの平均寿命と見極めポイント

・やりがちなNG使用法とその影響

・寿命をのばすための正しい管理法と保管方法

・買い替え判断の目安と長く使うための工夫

※この記事は筆者の考えを中心に書かれていますが、意見や感じ方は人それぞれです。異なる意見や見解があることも理解しておりますので、どうかご了承ください。本記事を通じて、少しでも多くの方に伝えられれば幸いです。

モバイルバッテリーの寿命はどれくらい?

私が最初に買ったモバイルバッテリーは、約1年で「明らかに充電が持たない」状態になりました。何が悪かったのかもわからず、ただ「ハズレを引いたのかな」と思い込んでいたのですが、調べていくうちにその寿命の仕組みを知ることになりました。

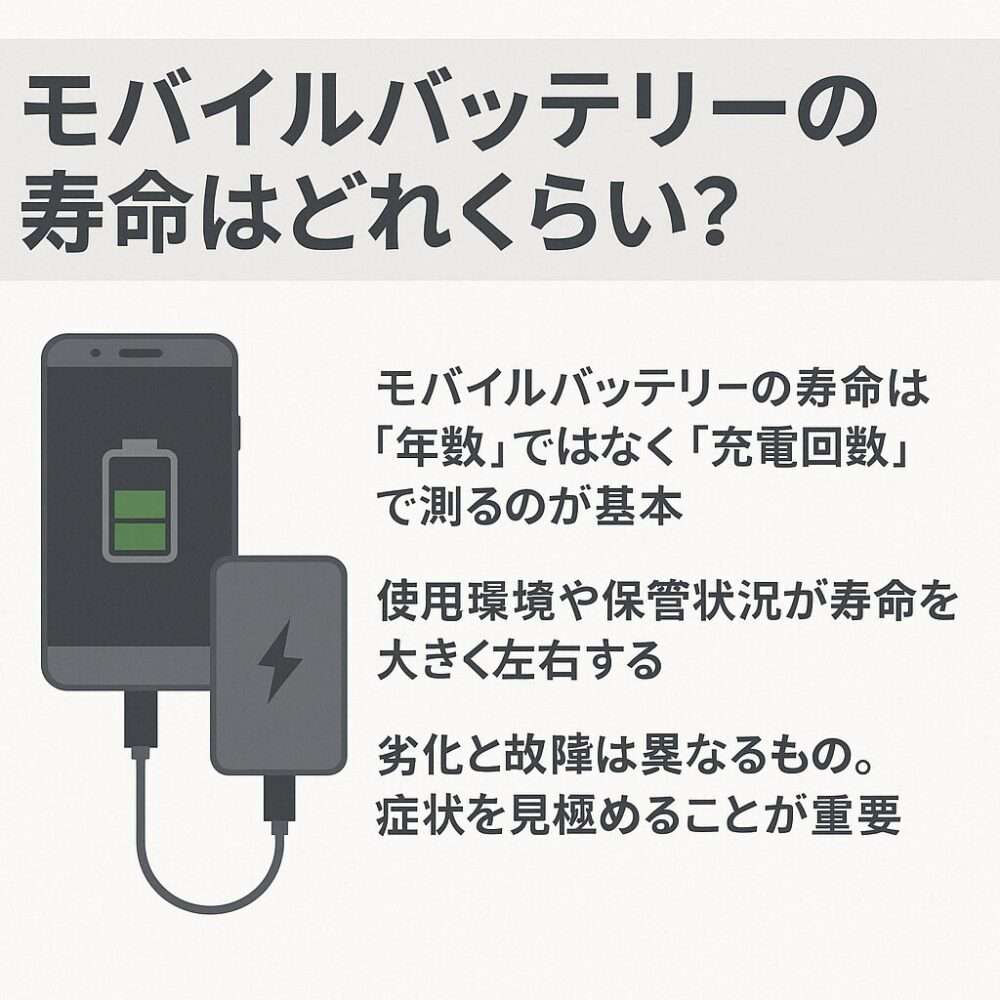

まず知っておきたいのは、「モバイルバッテリーの寿命=何年」という単純な話ではないということです。多くの製品に使われているリチウムイオン電池には、“充放電回数”という基準があります。これは、バッテリーを何回「満タン→空」にしたかで劣化具合を測る目安となり、だいたい300回〜500回の充電サイクルで性能が大きく落ちてくると言われています。

ただし、これは“理想環境”での話。高温の車内に放置したり、充電したまま長時間放置したりすれば、回数に関係なくバッテリーの寿命は大幅に縮まります。

また、「充電できるけど、すぐに減る」という状態は“故障”ではなく“劣化”です。端末が発熱したり、バッテリーが膨らんできた場合には、物理的な故障や危険な状態に入っている可能性があるため、すぐに使用を中止するべきです。

✅ モバイルバッテリーの寿命は「年数」ではなく「充電回数」で測るのが基本

✅ 使用環境や保管状況が寿命を大きく左右する

✅ 劣化と故障は異なるもの。症状を見極めることが重要

寿命が縮むNG習慣とは?

モバイルバッテリーが1年も経たずに不調になったとき、私は「運が悪かった」としか思いませんでした。しかしあとから調べてみると、それは私自身の使い方が原因だったことが判明したのです。

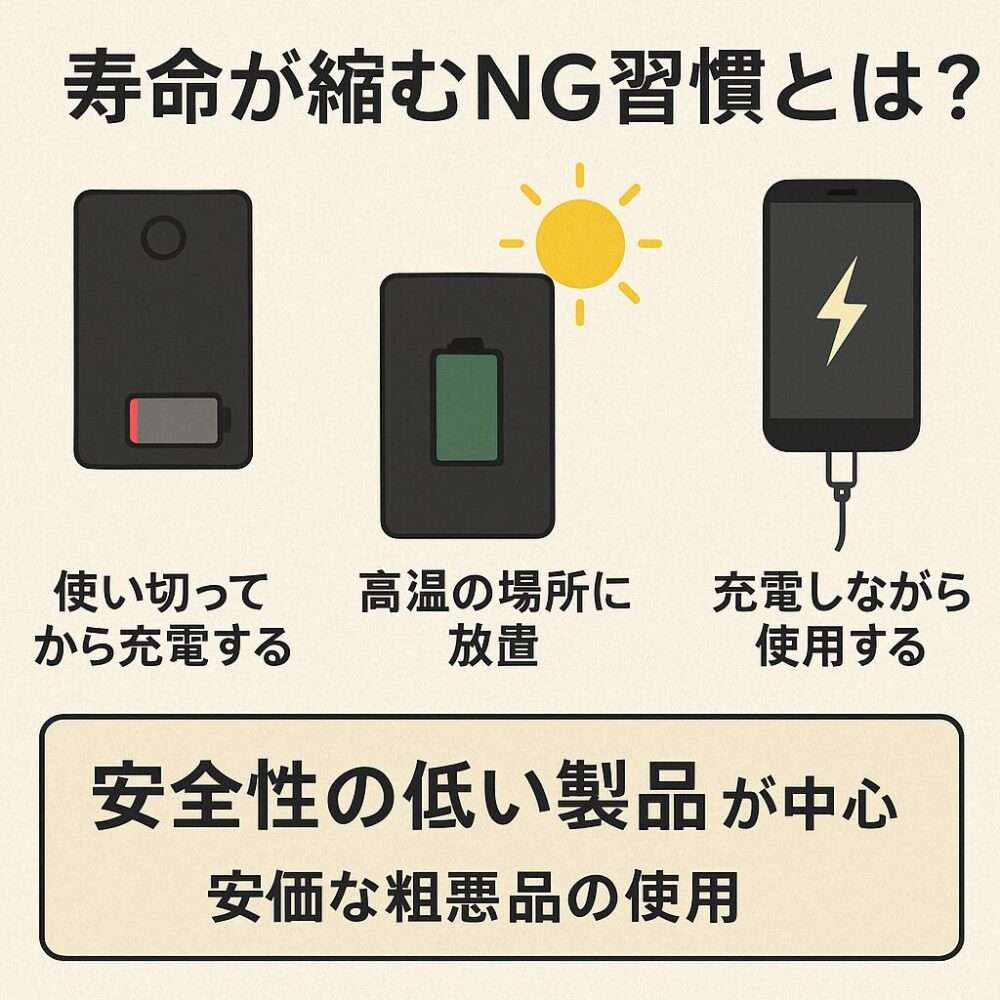

まず、多くの人がやりがちなのが「完全に使い切ってから充電する」という使い方。これ、実はリチウムイオン電池にとってかなりの負担になる行為です。一般的に残量20%以下まで使い切ってからの充電を繰り返すと、電池の化学反応に負荷がかかり、寿命を早めてしまうと言われています。

また、車の中など高温になりやすい場所での放置もNG。バッテリーは熱に弱く、内部が膨張したり、電解液が劣化する原因になります。私も夏場、炎天下の車内にバッテリーを置きっぱなしにしていた時期があり、それが劣化を早めた原因のひとつでした。

もうひとつ意外と見落とされがちなのが、「充電しながら使う」いわゆる“ながら充電”です。スマホとバッテリー両方に負荷がかかるうえ、バッテリー内部が発熱しやすくなるため、寿命が削られやすくなります。

そして最後に、安価すぎるノーブランド品やPSEマークのない製品の使用です。これらは過充電防止機能や発熱対策が甘く、安全性が低いものも多いため、そもそも“長持ち”するように作られていない可能性があります。

✅ 残量ゼロからの充電を繰り返すと、バッテリーに大きな負担がかかる

✅ 高温環境での使用や保管は、著しい劣化の原因になる

✅ ながら充電や安物製品の使用も寿命を縮めるリスクが高い

寿命をのばす正しい使い方と保管方法

「どうすればもっと長くモバイルバッテリーを使えるのか?」

寿命が縮むNG習慣を知っても、それを避けるだけでは十分とは言えません。実際に私が試して効果を感じた“長持ちさせるコツ”をいくつかご紹介します。

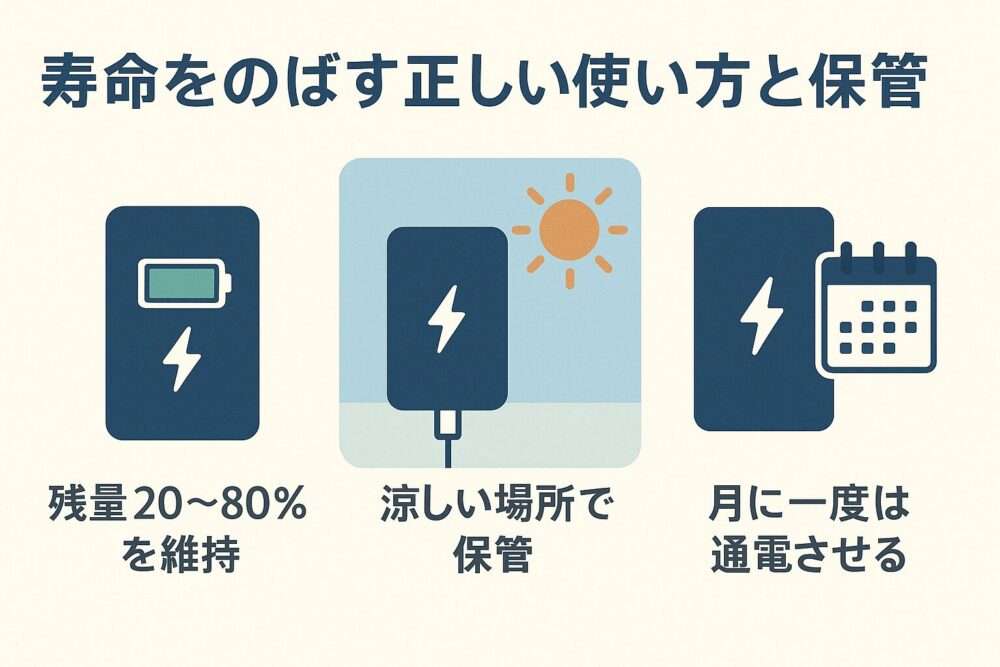

まず、もっとも重要なのが「過放電・過充電を避ける」こと。つまり、バッテリー残量を0%にしたり、常に100%に保ったまま使い続けるのは避けたほうがよい、ということです。理想的なのは、バッテリー残量を20〜80%の範囲内で維持する使い方です。この“中間帯”を保つことで、電池にかかるストレスが減り、寿命を延ばせるとされています。

次に意識したいのが、保管場所の温度と湿度。モバイルバッテリーは、直射日光や高温多湿に弱いため、使用しないときは「涼しく乾燥した場所」に置いておくのが基本です。私の場合、夏場に車の中に放置していたバッテリーは、明らかに劣化の進みが早くなりました。

また、長期間使わない場合も注意が必要です。バッテリーは“使わなくても少しずつ電力が減る”性質があるため、完全放電してしまうと再充電できなくなることもあります。そのため、長期保管時は50〜60%程度まで充電した状態で保存し、月に1度は軽く通電させることで内部バランスを整えるのが理想的です。

このようなちょっとした意識で、モバイルバッテリーの寿命は大きく変わってきます。

✅ 理想的な残量は20〜80%をキープ

✅ 高温多湿の場所を避け、涼しい場所で保管するのが鉄則

✅ 長期保管時でも月1回の通電が望ましい

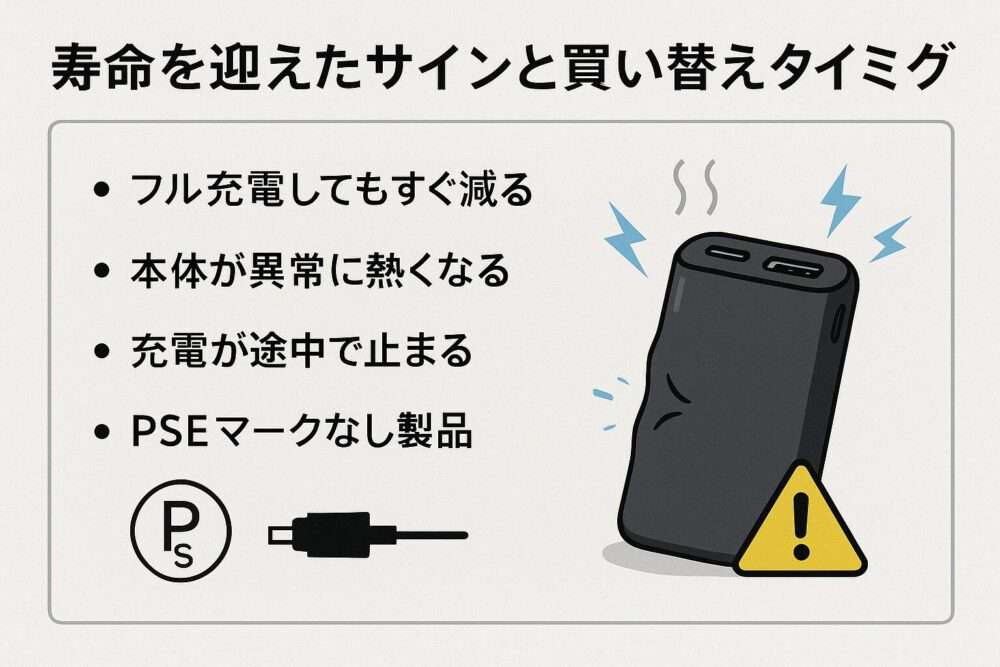

寿命を迎えたサインと買い替えタイミング

「なんとなく充電の減りが早い気がするけど、まだ使えるからいいか」

そう思って使い続けていた私のモバイルバッテリーは、ある日、突然発熱しはじめました。慌ててコンセントを抜いたものの、本体はじんわりと熱を持ったまま。のちに確認すると、わずかに膨張していたことに気づき、すぐに処分しました。

このように、モバイルバッテリーには“寿命を迎えたサイン”がいくつか存在します。まず一番わかりやすいのは、「フル充電してもスマホを1回分すら満足に充電できない」というケース。これはバッテリー容量が著しく低下している証拠です。

次に注意すべきは、「発熱や本体の膨張」。特に使用中や充電中に異常な熱を感じた場合は、内部に負荷がかかっている可能性が高く、放置すると危険です。膨らみが見えるようであれば、迷わず使用を中止すべきです。

また、「USBケーブルを挿しても接続が不安定」「充電がすぐ途切れる」など、物理的な接点に問題がある場合も、寿命のサインとして考えられます。こうした不安定さは使用中にストレスになるばかりでなく、スマホ側に負荷を与えることもあります。

さらに、購入時にPSEマークがついていない製品や、保証のない安価な商品は、初期から寿命が短い傾向があります。このような製品は、少しでも不調を感じたら早めの買い替えを検討することが望ましいです。

✅ 充電容量の極端な低下は寿命のサイン

✅ 発熱や膨張は危険信号。即時の使用中止が必要

✅ 接続不良や安定しない動作も寿命の目安になる

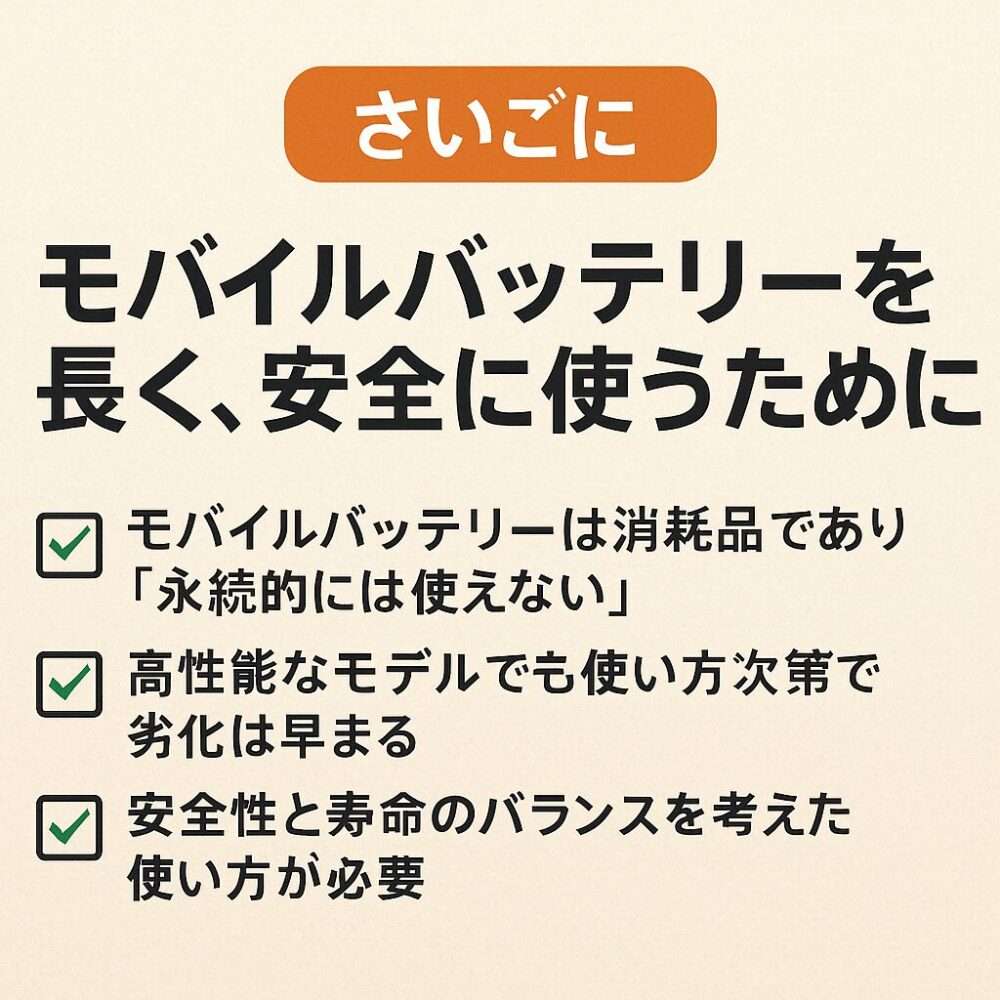

さいごに:モバイルバッテリーを長く、安全に使うために

モバイルバッテリーは、スマホやタブレットと違って“目立たない存在”かもしれません。しかし、いざというときに動かない、あるいはトラブルを起こすと、その影響は決して小さくありません。

私がかつてバッテリーの劣化に気づかず、旅行中にスマホが使えなくなった経験は、今でも強烈に覚えています。それ以来、モバイルバッテリーを“消耗品”としてきちんと向き合うようになりました。

よくある誤解のひとつに、「高いモバイルバッテリー=長持ちする」という考え方があります。もちろん品質や機能に差はありますが、どんなに高機能なモデルでも、使い方次第では1年ほどで劣化が進むことは十分にあり得ます。

大切なのは、自分の使い方に合った製品を選び、正しく使い、異変を見逃さずに“引き際”を見極めることです。

モバイルバッテリーは、永遠に使えるものではありません。だからこそ、「安心して使えるか?」を常に意識しておくことが、何より重要なのです。

✅ モバイルバッテリーは消耗品であり「永続的には使えない」

✅ 高性能なモデルでも使い方次第で劣化は早まる

✅ 安全性と寿命のバランスを考えた使い方が必要