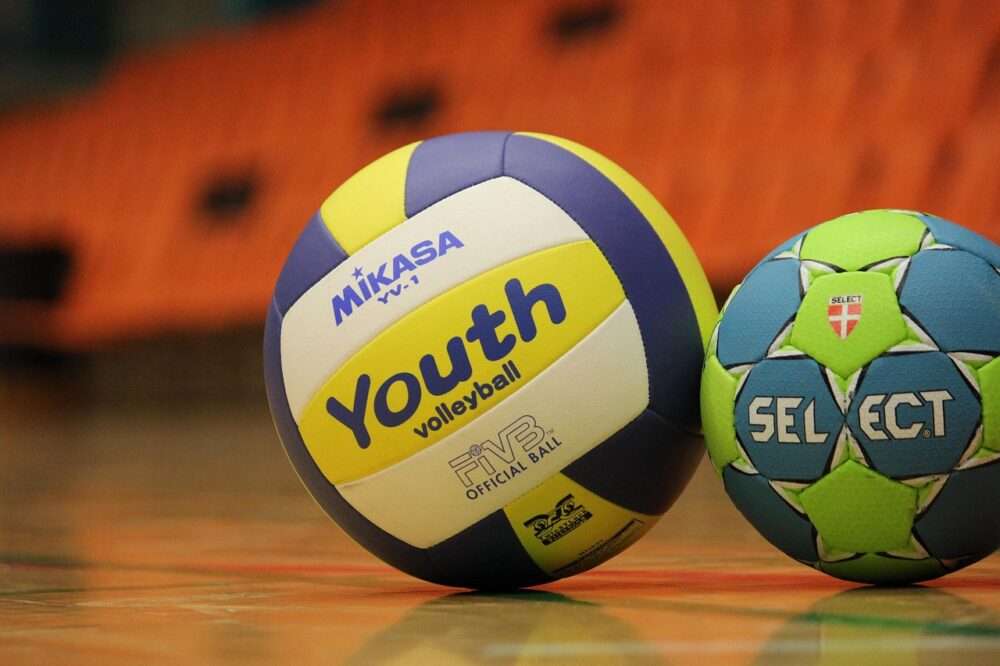

体育館に響くシューズの音

鋭く飛ぶスパイク

バテ男

バテ男――そんな経験をしたことはありませんか。

室内バレーボールは、屋内照明によるフリッカー、選手の高速な動き、そして何より“ネット越し”という障害物が重なり、

屋内スポーツの中でも撮影難度が高いジャンルです。

特にネットはオートフォーカスの天敵とも言われ、

被写体を狙ったつもりでも測距がネットの白帯や格子に引っ張られてしまうことがあります。

私自身も何度も失敗を重ね、そのたびに設定や立ち位置を見直してきました。

その結果たどり着いたのは、

シャッタースピードや

AF-C設定、

フリッカー対策など、

いくつもの小さな工夫を組み合わせることで、決定的瞬間をしっかりと捉える方法です。

この記事では、その実体験から得た「ネット越え撮影」を成功させるためのコツを詳しく紹介します。

高速シャッタースピードの設定やAF-Cのチューニング、立ち位置の工夫、そしてフリッカー対策まで、現場で役立つ具体的な手法を順を追って解説していきます。

この記事でわかること

- ネット越え撮影で失敗しやすい原因とその対策

- シャッタースピード(SS)の決め方と動感を残す設定

- AF-Cでネットに惑わされない初期捕捉のポイント

- 構図と立ち位置の選び方

- フリッカー対策と連写・バッファ管理の最適化

ネット越えがバレー撮影を難しくする理由

体育館に響くボールの破裂音。

観客の視線が一点に集まるその瞬間、

あなたはファインダーを覗き込む。

しかし、シャッターを切った

写真を確認すると――

選手の表情ではなく、

無情にも

白いネットの線にピントが合っている。

そんな悔しさを味わったことはありませんか。

室内バレーボール撮影が難しいとされる理由は、

単に動きが速いからではありません。

照明のフリッカー

選手の俊敏な動き

そして何よりも格子状のネット

この三つが同時にカメラを惑わせ、

思い通りの一枚を阻みます。

最初はボールより

ネットにピントが合っている

写真ばかりでした。

あ、私も!

せっかくのスパイクが

ぜんぶ網越しでボヤけてました…。

カメラのオートフォーカスは「強い線」を優先する性質があり、白帯や網目に引っ張られるのも当然と言えます。

だからこそ、撮影者に求められるのは設定と立ち位置の戦略です。

焦ってシャッターを切るのではなく、どの瞬間を切り取るかを事前に決め、構図を練る。

それが“ネット越え”を制する第一歩なのです。

シャッタースピードと露出の設計

試合中のスパイクやブロックは、ほんの一瞬の動きが勝負です。

1/1000秒を基準にすれば、ボールの変形や指先の動きまで鮮明に止められます。

一方で1/640〜1/800秒あたりに落とすと、わずかなブレが残り、写真にスピード感と躍動感を与えることができます。

止めるか動感を残すかは、現場の光量と狙いたい表現次第です。

なるほど。1/1000秒ならカチッと止められるけど、あえて少し遅くするのも表現として面白いですね。

ただし体育館の照明は十分とは言えず、ISOを上げざるを得ない場面が多いです。

F2.8クラスの大口径ズームや単焦点レンズを用い、ISOは多少高くても気にせず上げる方が、ブレない写真を優先できます。

露出はマニュアル固定+Auto ISO、あるいはM+ISO固定でヒストグラムを確認しながら調整すると安定します。

露出をマニュアルにしてAuto ISOで追従させると、照明ムラにも対応しやすくなりますよ。

これなら試合中に露出を細かくいじる必要も減りますね。

AF-C設定とネット越えの初期捕捉

AF-Cを使ってもネットが前にあると、測距が手前の白帯や網目に引っ張られがちです。

人物検出機能をONにし、顔や上半身を初期捕捉にすることで、ネットより選手にフォーカスを合わせやすくなります。

私は3Dトラッキングを活用しています。最初に顔を捉えれば、動いてもピントが外れにくいです。

私も広い自動エリアで最初に拾わせてから、追尾させると安定しました。

測距点をネットの線上に置かないことが鉄則です。

一瞬で顔や胸にポイントを合わせたら、その後はトラッキングで維持します。

これが「ネットに勝つ」AF運用の基本です。

一度捕まえたら、トラッキング任せでしっかり追従してくれます。

これなら白帯に引っ張られて失敗することも減りそうです。

構図と立ち位置の選び方

選手の顔とボールを同じフレームに入れるためには、立ち位置の選び方が決定的な要素となります。

エンドライン側は正面からの迫力を狙いやすい反面、ネットがかぶる場面が増えます。

その場合は、対角のサイドから斜めに構えることで、選手の顔がネットから抜けやすくなります。

低い位置から狙うと、ネットの白帯が背景に逃げるので被写体が際立ちます。

なるほど。しゃがんで構えるのは少し勇気がいりますけど、確かに顔がきれいに写りますね。

セッターの癖を把握しておくと、次のプレーの流れを先読みできますよ。

その読みが当たった瞬間って、撮っていて本当に気持ちいいですよね。

観客席のごちゃごちゃ感を圧縮してまとめると、被写体が浮かび上がります。

背景の整理も写真の完成度を上げる大切なポイントなんですね。

フリッカー対策と連写・バッファ管理

体育館での撮影では、LED照明が一定周期で点滅しているため、写真に縞模様や色ムラが出ることがあります。

アンチフリッカー機能をONにすれば露光の安定が得られますが、その分シャッターレスポンスがわずかに遅れたり、連写速度が落ちることがあります。

アンチフリッカーを使うときは、連写のテンポが変わることを覚えておく必要があります。

知らずに連写したら途中で速度が落ちて、決定的瞬間を逃したことがあります…。

そのため、バッファ管理が非常に重要になります。

RAWを12bit圧縮に切り替える、あるいはHE系の軽量RAWを使うなど、ファイルサイズを調整することで書き込みを早められます。

また、UHS-IIやCFexpressといった高速カードを使うことで、バースト撮影の歩留まりが向上します。

短いバーストを意識して、決定的な瞬間だけシャッターを押し切ると、無駄なく連写できます。

カードの速度や記録形式を見直すだけで、こんなに変わるとは思いませんでした。

まずはアンチフリッカーの効果とデメリットを理解し、バッファの最適化をセットで考えることが大切です。

これでフリッカーの縞模様に悩まされずに、連写でも安心して狙えそうです。

さいごに:ネット越え撮影は“準備と位置取り”がすべて

バレー撮影を成功させるためには、高速シャッターやAF設定だけでは不十分です。

立ち位置を工夫してネットの影響を最小限に抑え、フリッカー対策やバッファ管理を総合的に整えることが、決定的瞬間を逃さない最大の鍵となります。

結局は一つ一つの準備と工夫の積み重ねが重要です。

はい!これで次こそ“ネットに勝つ”一枚が撮れそうです。

自分の機材と会場の環境を理解し、試合の流れを先読みしてポジションを取る――。

それこそが、ネット越しでも鮮明にプレーを切り取る最高の方法と言えるでしょう。