旅先で降る雨には、不思議な力があります。

観光客が足早に屋根の下へ逃げ込む中、石畳に映る光は一段と深く、色彩は空気を吸いこんだように静かに輝き始めます。

私はその景色を、ただ見ていることができませんでした。

──「撮らなければ消えてしまう」と思ったのです。

だが、手にしていたカメラは無防備でした。

シャッターを切るより先に、私の手は雨で冷え、レンズの前玉には大粒の水滴。

結局、写真は撮れず、旅の思い出は“濡れた失敗”として残りました。

あの日、私が学んだのは一つ。

雨撮影とは、準備の競技だということです。

どんな名機でも、守り方を間違えれば、

ただの鉄とガラスの塊にすぎません。

反対に、レインカバーと手袋を正しく運用できれば、雨脚が強まるほど写真は冴えます。

この記事では、そんな私の失敗を出発点に、

**「雨を味方にする仕組み」**をお伝えします。

メーカーが公開する防滴データ、素材の違い、そして現場での判断。

それらを組み合わせ、「濡らさず・止めず・詰まらず」を実現する具体的な運用を体系化しました。

「もう、雨の日に後悔したくない」

そう思う方にこそ、読んでいただきたい内容です。

この記事を読み終えたとき、あなたのカメラバッグには“迷わない準備”がひとつ増えているはずです。

この記事でわかること:

- 雨天撮影に最適なレインカバーの種類と使い分け方

- 手袋で「防水」と「操作性」を両立する実践方法

- 出発前〜撤収後まで迷わず動ける手順の作り方

- 防塵防滴(WR)やIP表記の正しい理解

- 結露を防ぐための「温度慣らし」と乾燥の導線

レインカバー選びの基本:雨から“守る”ではなく“動かす”ために

カメラを雨から守る。

そう聞くと、多くの人はビニール袋のような何かを想像します。

しかし実際の現場では「守るだけ」では足りません。

撮影は止まらないからです。

私はこれまで何度も、レインカバーを甘く見て痛い目を見ました。

新品のカバーを装着したまではよかったのに、ファインダーが曇って何も見えず、結局カバーを外してしまった。

その瞬間、風が吹き、雨粒がレンズの中にまで入り込みました。

「雨の日の撮影」は、単なる防水ではなく“機能を維持しながら動かすための構造物”なんです。

ここでは、目的別に3つの型を整理しておきます。これを理解しておくだけで、現場で迷う時間が確実に減ります。

軽量スリーブ型:思考停止で被せる安心感

軽い雨、通り雨、イベント撮影――

そんなときの“保険”がこのタイプです。

透明ビニールでできた袖状のカバーを、レンズの根本でドローコードで絞るだけ。

OP/TECH Rainsleeveが代表格で、標準ズームや中望遠までなら十分対応します。

カメラを包むというより、

**「被せて回す」**感覚。

雨が来そうな空を見たら、ポケットから取り出して一瞬で装着できる。

この手軽さこそ最大の価値です。

私が初めてこのタイプを使ったのは、子どもの運動会の午後。

空が急に暗くなって、ポツポツ来た瞬間に被せただけで、周囲の親たちは「そんなのあるんだ」と驚いていました。

レインカバーは特別な道具ではなく、“撮影を止めない小さな魔法”です。

- 軽い雨や通り雨に最適

- 透明で操作が見やすい

- ポケット常備で「備えの安心感」を確保

ストレッチカバー型:動きと一体になる設計

移動の多い旅や登山撮影なら、Peak Design Shellのようなストレッチ素材タイプが頼もしい。

これは、カメラと人の動きを一体化させる設計です。

一度装着すれば、バックパックのキャプチャーにもスッと被せられ、撮影中もシルエットが崩れません。

素材が伸縮するため、手元の感覚を保ちながら雨・埃・擦れを防げます。

「防水カバー」というより“全天候スキン”。

雪の粒も、風に乗る砂も、まるで弾くように滑っていきます。

このタイプを使うと、「撮影に集中すること=守ること」になる感覚を味わえます。

つまり、レインカバーを付けていることを忘れられるんです。

- 移動・登山・旅撮影に向く

- 撮影・収納をシームレスに

- 摩擦・埃にも強く全天候対応

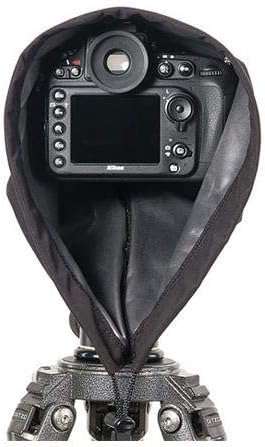

プロテクティブ筒型:長玉を“要塞化”する防御力

スポーツ撮影、野鳥、航空ショー。

雨の中で200mm以上のレンズを構える人が使うのがこのタイプ。

LensCoat RainCoatやAquaTech Sport Shieldに代表され、

テープドシームや視認窓、専用アイピースまで備えています。

「これさえあれば、嵐でも撮れる」

と言っても大げさではあるとかないとか。

いえ、危険なので嵐はやめましょう。

操作部へ袖を通し、三脚やジンバルに乗せたままでも調整できる構造。

雨脚が強くなるほど、この“袖構造”のありがたみがわかります。

実際、競技撮影の現場では、これを装着している人だけが平然と撮り続けています。

雨の強さよりも、自分の集中力の方が強い――そんな境地に近づける装備です。

- 長玉・望遠専用の防御構造

- 三脚・ジンバル対応の操作性

- 雨量が多い撮影ほど恩恵が大きい

ここまで読んで、「どれが正解なんだ」と思われたかもしれません。

正解は、“あなたの撮影スタイルに合うもの”です。

通り雨ならスリーブ、旅ならストレッチ、長玉なら筒型。

この三択を頭に入れておけば、雨の空を見上げても迷いません。

- レインカバーは「守る」より「動かす」道具

- 型はスリーブ・ストレッチ・筒型の3種類

- 用途別に選ぶことで、撮影のストレスを最小化

手袋運用の基礎:指先を出す“時間”を設計する

雨の日の撮影で最もシンドイものの一つが、

冷えです。

レインカバーでカメラを守っても、指先がかじかんだ瞬間に“操作”は終わります。

つまり、雨天撮影の本質は「冷たいものとの戦い」

ある年の秋、私は山間の滝を撮りに行き、1時間でギブアップしました。

防水仕様のグローブを信じていたのに、数分で指先の感覚が消えたのです。

「なぜこんなに痛いのか」と考えたとき、気づいたのは単純な構造でした。

──防寒と操作性は、常にケンカしている。

この二つを同時に満たすには、指先の出し方を“時間設計”で解決するしかありません。

ここで登場するのが、「レイヤー構成」と「FlipTech」構造の手袋です。

レイヤー構成の基本:薄手ライナー+シェルで守りを重ねる

薄手のライナーで素肌感覚を残し、その上に甲側が開くミトンを重ねる。

撮影時は親指と人差し指だけを出し、終わったらすぐ閉じる。

この仕組みなら、風が吹いても痛みが遅れてやってくる程度で済みます。

私は初めてこれを導入したとき、カメラのボタンを押すたびに「文明とはこういうものか」と感動しました。

機能性はテクノロジーの言葉ではなく、“時間の短縮”で語るべきだと思ったほどです。

✅ まとめ

- 薄手ライナー+ミトン構造が基本形

- “脱ぐ時間を短くする”発想が重要

- 寒風下でも感覚を保ちながら操作可能

FlipTech構造:露出するのは“数秒だけ”

Vallerretの手袋は、撮影文化を変えたといっても過言ではありません。

指先キャップをめくって磁石で固定する「FlipTech」構造。

これにより、“数秒だけ指先を出す”という動作が、雨天撮影の常識になりました。

そのわずかな秒数で露出を合わせ、ISOを調整し、再び覆う。

まるで呼吸のようなテンポで作業できるのです。

この設計思想には、北欧の極寒を生きる写真家たちの哲学が詰まっています。

「操作とは、寒さと仲直りするための技術だ」と言いたくなるほどの合理性。

これを使うと、もう“素手で我慢”という概念が消えます。

✅ まとめ

- 指先を出す時間を“数秒”に制御

- 磁石で固定できるFlipTech構造が鍵

- 冷えを我慢せず、操作のリズムを保てる

防水透湿素材の注意点:濡れにくくても“鈍くなる”

最後に、防水手袋の万能神話を一つ崩しておきます。

Sealskinzのような完全防水グローブは、たしかに濡れません。

しかし、操作感が「ぬるい」のです。

雨粒を完璧に弾くかわりに、指先の感覚が鈍くなる。

この“快適の代償”を理解しないと、シャッターチャンスを逃します。

解決策は、ライナーを併用してフィット感を補うこと。

そして、撮影時だけFlipTech系に切り替える。

「動く時間」を決めることが、最も高い防御です。

防水とは「水を通さないこと」ではなく、「動きを止めないこと」なんです。

✅ まとめ

- 防水透湿タイプは安心感が高いが操作は鈍い

- ライナーとの組み合わせで感度を補正

- 状況で切り替える柔軟性が雨天撮影の鍵

こうして手袋の“時間設計”が整えば、撮影の動線が変わります。

カメラの設定を変えるときも、撮影を中断することなく指が動く。

つまり、「雨に打たれながらも流れが止まらない」。

この感覚こそが、雨撮影の一番の快感かもしれません。

✅ このブロックの要点まとめ

- 雨撮影は「冷え」との戦い

- レイヤー構造で“脱ぐ時間”を短縮

- FlipTech構造で“露出の秒数”を制御

- 防水手袋は万能ではなく、使い分けが重要

出発前から撤収まで:迷わず動くための現場導線

雨の日の撮影は、荷物を詰めた瞬間から始まっています。

レインカバーも手袋も、現場で考えようとすると手遅れになる。

重要なのは「現場で迷わない仕組み」を、家を出る前に作っておくことです。

出発前:レンズを決めて“選択肢を減らす”

雨撮影で最も危険なのは、現場で機材を開けることです。

レンズ交換のために蓋を開けた瞬間、湿気と水滴が流れ込み、電子接点が泣きます。

だから、出発前にレンズを一本に決めてしまう。

私は昔、それを怠って「雨脚が強まった瞬間に望遠に替えよう」と思い立ち、結果、カードスロットにまで湿気が入りました。

二度と忘れられない失敗です。

「装備は減らすほど強い」

雨の日は、選択肢を削ることが最大の安全策なんです。

✅ まとめ

- レンズは出発前に一本決定

- 現場での開閉は厳禁

- “迷いを減らす”が最良の防水対策

撮影時:風上に背を向け、指一本の余裕を残す

現場に着いたら、まず風向きを読む。

風下で構えると、雨はあなたではなくカメラに当たります。

“背中で風を受ける”のが鉄則です。

レインカバーを被せるときは、ドローコードや袖口を「指一本分だけ」緩めて締める。

この余裕がないと、レンズのズームやフォーカスを動かした瞬間にカバーが歪み、

中の空気がこもって曇り始めます。

“防ぐ”より“呼吸させる”。

防水とは密閉ではなく、流れを制御することなんです。

✅ まとめ

- 背を風上に向けて構える

- カバーは指一本分の余裕を残す

- 密閉しすぎると結露を招く

撤収時:外さない、拭かない、動かさない

雨が上がった瞬間、油断がやってきます。

「もう大丈夫」と思ってカバーを外す。

それが、最大の罠です。

雨で冷えた機材をそのまま屋内に入れると、温度差で結露が発生します。

つまり、カメラの中で“雨が再発する”んです。

密閉して温度を馴染ませること。

私はいつも、撮影が終わると機材ごと大きなジップバッグに入れ、

外側の水分を払ってから口を閉じます。

そのまま屋内に入り、30分ほど置く。

手間はかかりますが、結露のリスクは減ります。

✅ まとめ

- カバーは外さず仮収納

- 温度差で結露するため“密閉慣らし”を行う

- 外側の水を払ってから屋内へ

乾燥:湿度を制御して“次に備える”

持ち帰ったら、防湿庫やケースでの乾燥工程です。

湿気を飛ばすには“時間ではなく湿度管理”。

40〜50%RHを目安に保ち、乾燥剤を併用します。

Canonや富士フイルムの公式ガイドでも、

「高湿環境での開閉を避け、乾燥剤を常備すること」が推奨されています。

乾かしすぎるとゴム部品が劣化するため、数字の裏付けをもって調整することが大切です。

防湿庫の中で静かに眠るカメラは、まるで嵐を越えた船のようです。

次の撮影まで、静かに呼吸している。

その安心感こそ、“メンテナンスのご褒美”だと思います。

✅ まとめ

- 屋内では40〜50%RHを目安に乾燥

- シリカゲルなどの吸湿剤を併用

- 乾かしすぎず、安定した環境で保管

「雨のあと」は、撮影の終わりではなく、準備の始まりです。

カメラも人間も、環境の変化に弱い。

だからこそ、流れを整えることが最大の防御になる。

この導線を身体に覚えさせておけば、雨への恐れが減るかもしれません。

✅ このブロックの要点まとめ

- 出発前に“レンズ一本主義”を徹底

- 風上を背に、密閉しすぎず“呼吸”を残す

- 撤収時は“外さない・拭かない・動かさない”が鉄則

- 乾燥は湿度40〜50%RHを維持

よくある落とし穴と、その回避策

雨の日の撮影で一番怖いのは、「失敗したことすら気づかない」ことです。

濡れた服のように、じわじわと機材の奥に水分が染みていく。

翌日、スイッチを入れて“うんともすんとも言わない”ときに初めて、昨日の油断を思い出すのです。

私は過去に二度、やらかしました。

一度目は“WRだから大丈夫”という過信。

二度目は“もう止んだから外していいだろう”という油断。

この二つが、雨撮影の典型的な落とし穴です。

WRなら大丈夫、の誤信

「WR(防塵防滴)」という言葉には、どこか魔法の響きがあります。

でも実際には、“小雨や霧なら耐える”というレベル。

“豪雨に打たれても平気”とは、一言も書かれていません。

メーカーごとに表現は異なりますが、

富士フイルムのWRレンズであればシーリング箇所や低温耐性を示しており、

OM SYSTEMではIPX1といった“滴下試験”レベルを明記しています。

つまり、「しずくに耐える」ことはできても、「流れる水」には無力。

この違いを知らないまま撮影すると、

「防滴仕様のはずなのに壊れた」という不運に見舞われます。

本当は不運ではなく、仕様どおりの結果なんです。

✅ 回避策

- WR=“生活防滴”であって“防水”ではない

- レインカバーとの併用が前提

- 雨脚が強まる前に準備するのが鉄則

撤収時にカバーを外す:最大の結露トラップ

「雨が上がったから、もう外していいだろう」

──これが、結露という“見えない雨”を招く瞬間です。

外気温と室温の差が10度を超えると、カメラ内部の湿気が水滴化します。

レンズの内部、ファインダーの隅、ボタンの裏。

一度発生した結露は、拭けません。

時間とともに電気系統を蝕み、修理費で涙します。

解決策は、密閉+温度慣らし。

濡れたカバーごとジップバッグに入れ、屋内では開けずに放置。

数十分かけて機材温度を環境に合わせてから拭き上げる。

これだけで、あの白い曇りとは縁を切れるかもしれません。

✅ 回避策

- カバーは外さず密閉移動

- 屋内で30分〜1時間の温度慣らし

- 外側の水滴だけ軽く払う

高湿環境での開閉:防水より危険な“湿気の侵入”

「傘の下だから平気」

──そう思ってカードスロットや電池蓋を開けると、内部に水蒸気が侵入します。

雨が弱くても、空気の湿度は90%を超えている。

つまり、見えない水に包まれている状態なんです。

一度入った湿気は、電子回路に留まり、翌日以降に錆や誤作動を生みます。

メーカーサポートでも、「開閉は乾いた環境で行うこと」が共通の推奨です。

私自身、これでSDカードを認識しなくなった経験があります。

後から分解した修理業者の方いわく、

「内部に小さな結露痕があった」とのことでした。

✅ 回避策

- 雨中では電池・カードの開閉を行わない

- どうしても必要な場合は、乾いた布の上や車内で短時間で済ませる

- 蓋を閉じた後に乾拭きする

防水=最強、という幻想

完全防水グローブやIP規格の防水ボディを見て「これでもう完璧だ」と思う瞬間があります。

でも、完璧な防水ほど“操作”が犠牲になります。

手が動かず、シャッターが押せない。

これは“防御の勝利”ではなく、“撮影の敗北”です。

装備の目的は、守ることではなく撮り続けること。

その視点を忘れると、どんな高機能機材も無意味になります。

✅ 回避策

- 防水=万能ではない

- 操作性を犠牲にしないバランスが重要

- 「守るより動かす」が最終基準

私たちはよく、“防ぐ”という言葉を誤解します。防ぐとは、遮断ではなく、制御すること。

水を完全に排除しようとすれば、空気も熱も閉じ込めてしまう。結果、機材も人も動けなくなる。

雨撮影の真理は、**「完璧ではなく、継続」**にあります。

動きを止めないために守る。

守るために、少しだけ余白を残す。

そのバランス感覚こそ、経験の証なんです。

結論:雨を味方にするための撮影思想

雨を嫌う人は多い。

だが、カメラを持つ者にとって、雨は“遮るもの”ではなく“写すもの”です。

太陽の光は誰の上にも等しく降り注ぎますが、

雨は、選ばれた人の前にしか落ちてきません。

そう思うと、傘を閉じたくなる瞬間があります。

私が雨撮影を仕組み化したのは、偶然ではありません。

何度も濡らして、何度も後悔して、

それでも「撮りたい」が勝った結果です。

雨の一枚は、努力のレイヤーでできている

レインカバーは“外の守り”、手袋は“内の守り”。

そして、乾燥や結露対策は“未来の守り”です。

この三層を整えておくと、撮影中に「考える時間」が減ります。

その余白に、光を読む集中力が戻ってくる。

つまり、技術を積み重ねた先にやっと「感性」が顔を出すのです。

写真の質を変えるのは、カメラでもレンズでもなく、準備の質。

雨の日にしか撮れない“湿度のある色”は、

このレイヤーの上にしか現れません。

「濡らさず、止めず、詰まらず」──仕組みで自由を作る

雨撮影を支える三原則は、私の中でいつの間にか信条になりました。

- 濡らさず:機材を守り、余裕を生む。

- 止めず:動作を途切れさせず、流れを保つ。

- 詰まらず:判断を減らし、撮影に集中する。

これを徹底すると、不思議なほど心が静かになります。

雨脚が強まっても、焦らない。

カバーを被せる手の動きすら、儀式のように落ち着いている。

撮影とは、環境をコントロールすることではなく、

流れの中で自分をコントロールする行為なんだと感じます。

雨を避けるのではなく、設計する

多くの人が「晴れの日に撮る」ことを前提に機材を考えます。

でも、自然はそんなに都合よくできていません。

雨を避けるのではなく、雨に合わせて“設計”する。

それだけで、世界の半分が撮影可能になります。

雨を恐れた日々は、光の半分を失っていたと今なら思います。

雨撮影は「精神衛生の訓練」でもある

不便に備えることは、心を静かにします。

予期せぬ事態に慌てないよう備える――

それは、写真だけでなく人生そのものに似ています。

レインカバーを畳む音、濡れた手袋を乾かす匂い。

それらを繰り返すうちに、自分の“動き”が整っていく。

雨撮影とは、自分の癖と向き合うリハーサルでもあるのです。

雨は敵ではありません。

あなたがまだ準備を知らないだけです。

一度この導線を体に覚え込ませれば、

雨の日の空は、もう「中止の理由」ではなく「撮影の理由」になります。

次の雨では、その一滴が、あなたの写真史の中で最も深い一枚を生むかもしれません。

本記事の参照情報(出典整理)URL一覧

- Peak Design「Shell カメラ保護カバー」公式製品ページ

https://www.peakdesign.com/products/shell ピークデザイン+1 - OP/TECH USA「Rainsleeve」公式製品ページ

https://www.optechusa.com/products/rainsleeve OP//TECH USA+1 - FUJIFILM「Xシリーズ耐久性能」公式製品ページ(防塵防滴・耐低温仕様)

https://www.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t4/feature-durability/ Fujifilm X+1 - Peak Design|Shell 製品ページ(Peak Design 公式)

- OP/TECH USA|Rainsleeve 製品ページ(OP/TECH USA 公式)

- Sealskinz|完全防水グローブ 製品ラインナップ(Sealskinz 公式)

■ 免責事項

本記事は、各メーカーが公開している公式情報・技術仕様・取扱説明書・製品ページ等をもとに、筆者の実地経験および一般的な撮影知見を加えて再構成したものです。

記載内容は2025年11月時点の情報に基づいており、製品仕様・販売状況・対応環境などは予告なく変更される場合があります。

掲載している機材の運用方法・設定値・防滴/防水に関する説明は、筆者の観察と一般的な推奨に基づくものであり、すべての環境・気象条件での安全や性能を保証するものではありません。

特に防塵防滴(WR)・IP等級の表記は「耐性の目安」であり、水没・高圧水流・長時間の豪雨などは想定外の使用環境です。

本記事を参考にしたことによる機材の損傷・データ消失・事故・身体的損害等について、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いかねます。あくまでも最終的にはご自身の判断にてよろしくお願いします。運用の際は必ず、各メーカーの最新マニュアルおよび公式サポート情報をご確認の上、ご自身の判断で安全にご使用ください。また、本記事の内容は特定のメーカー・販売店・製品を誹謗または推奨する意図を含むものではありません。

雨天での撮影に関しては、周囲の安全確保・撮影地のルール遵守・他者への配慮を優先してください。